中资优配

内容提要:交易股票的平台

2024年央行资产负债表收缩,意味着货币宽松政策中可能存在的“适度收紧”现象。尽管央行采取宽松政策,但地方债发行热潮、房地产价格下行及家庭部门信贷需求下降,让央行注意到流动性泛滥与货币宽松的冲突。银行面临资产贬值和净息差收窄的压力,为缓解金融体系压力,央行需在宽松与控风险间权衡,实际操作中更倾向于收紧资本管制以防止资本外逃。

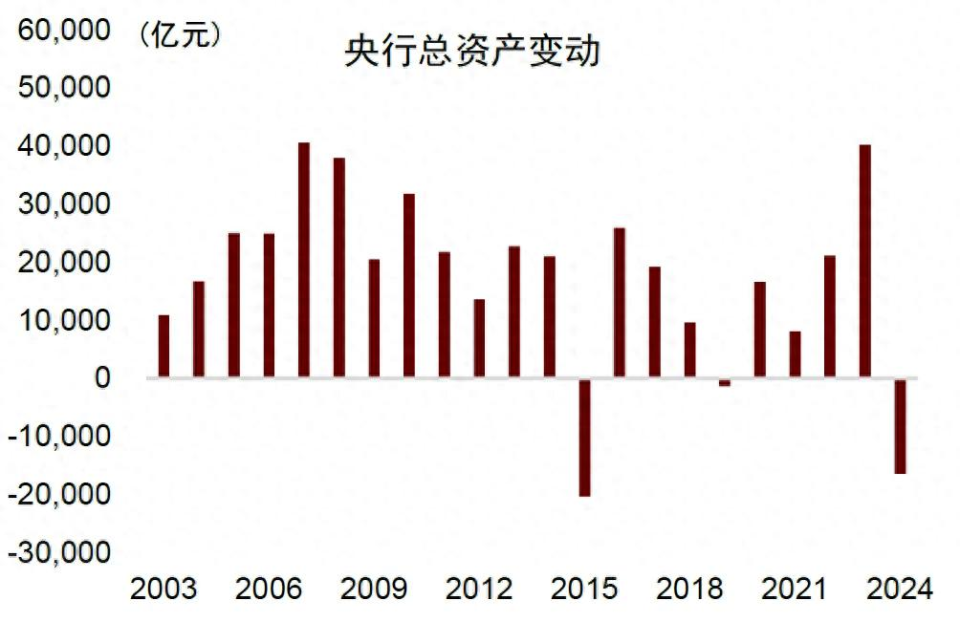

2024年,央行资产负债表规模从45.7万亿元下降至44.1万亿元,累计减少1.6万亿元,收缩了3.5%,这是2016年以来央行资产规模减少最多的一年。

虽然不少媒体、专家们解释,中国央行资产负债表收缩与美联储资产负债表衰退的性质不同。美联储是为了在前段加息周期中收紧货币,打压通胀,顺便收割全球。中国央行资产负债表收缩并不代表货币政策收紧。但如果我们从家庭持有的主要资产和商业银行贷款的主要抵押物——房地产价格的持续下行背景下,观察以下三个问题,便不难判断,央行可能在适度宽松的货币政策中,打右转向灯,但方向盘却在向左转。

一、为什么在地方债发债热潮中,市场流动性紧张加剧?

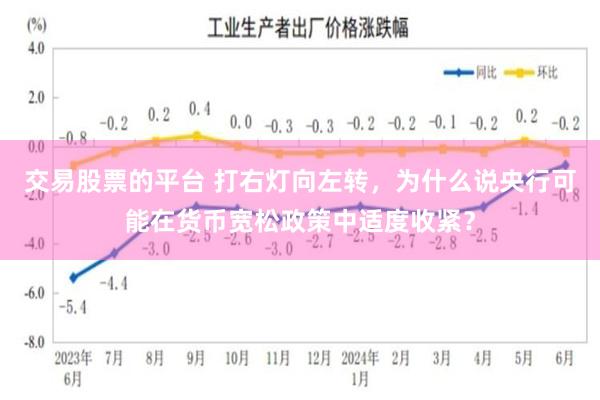

今年以来,央行在大多数日常操作中都在回笼资金,基准货币市场利率与政策利率之间的差距扩大至四年来的最高水平。根据央行公布的2月底的同业拆放利率(Shibor),除1周和半个月的短期Shibor略有下降外,中长期Shibor继续上涨。这意味着尽管央行最近一周在加大资金注入,仍未能缓解市场紧缩。为什么会这样?

去年底,中央批准了6万亿隐性债务置换计划,为2025年地方债务化解迎来了关键转折。但今年以来,各地纷纷发行债券以再融资置换隐性债务,进一步加剧了金融体系的流动性紧张。

长达20年至30年,票面利率低至1.67%的长期债券,被各地视为表内换表外、短期换长期、高息换低息、后延债务负担和财务风险难得的绝佳良机,发债积极性空前高涨。各地更是趁着两会前的窗口期,集中发行大规模的“债务置换债券”。

根据彭博社汇编的数据,仅今年头两个月已发债1.69万亿,这是该时期前所未有的发行量。其中大约8500亿用于置换各地投融资平台的高息表外负债,亦即我们俗称的地方隐性债务。加上去年底提前发行的0.83万亿元,目前用于此类目的的债券发行已占今年2万亿元配额的42%。

1月10日,国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,财政部副部长廖岷在会上表示,财政部将安排更大规模的中央和地方债券,扩大超长期特别国债规模,财政赤字规模将有较大幅度增加。

但超常规模的债券发行,在推动地方隐性债务置换,化解地方债务风险的同时,也加剧了今年的资金紧张局面。因为一方面,银行面临逐渐上升的贷款风险和家庭资产负债表衰退局面,争相吸纳这些低风险固定收益债券来调整优化其资产结构。另一方面,为支撑人民币汇率,央行自去年底以来,一直保持流动性紧缩,导致货币市场利率急剧上升。这导致央行在管理流动性方面面临更大挑战。

2025年2月中旬,中国10年期债券的收益率最低为1.5958%,创下历史低点,月底略有回升至1.7152%,与一年前的2.4%相比,下降了28%;与两年前的2.9%相比,下跌了40%。在大多数国家,这样急剧下降的收益率,十分罕见。这样的收益率趋势意味着,一方面投资者可能在为日本近几十年来遭受的那种长期通货紧缩和停滞做准备。另一方面,供过于求,价格下跌。债券收益率持续下降也意味着宽松的货币供给相较于经济低迷的低资金需求,已经导致了流动性泛滥。

二、导致债券收益率持续大幅下降的市场力量,来自何方?

央行新增债务的历史统计数据能够让我们捕捉到压低资产收益率的市场力量。

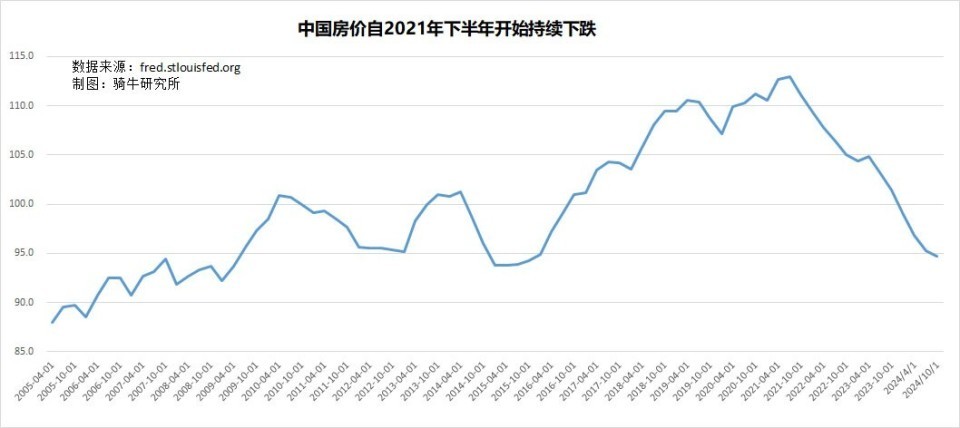

这股力量最初出现在中国最重要的资产——商品房的持续贬值中。而商品房价格的持续下行,又在更广泛的市场中产生了连锁反应。我们这个大体上较为封闭的金融体系中,投资者被困在估值下跌的背景下,无法通过跨境投资追逐全球市场更多的高收益率投资品种,又加剧了收益率下跌的连锁反应。

银行业的压力可能最为明显,它们是国债和地方债的最大买家,没有之一。国家解决住房危机的很大一部分计划是让地方购买大量未售出的房屋。但完成这样的计划需要大规模的资产贬值,地方通过谈判降低这些房屋的价格。价格需要下降的幅度,至少必须超过30%,有些地方的价格甚至不得不下降50%以上,地方官员才能承担其收购的资产不至于很快产生缩水。

价格下跌会让购房者满意,大概率有利于消化房地产市场的庞大库存,让房地产业轻装上阵。但对于银行而言,这将是灾难。因为银行的大部分贷款抵押物,就是商品房,或者未售出的公寓和房地产开发商的土地储备。毫无疑问,这些资产的价值下降将是一场噩梦。即使是很小的变化,也需要他们重新评估贷款的质量。商品房价格的急剧下降,会导致大量的坏账。这不仅会减少贷款收入,还会要求银行留出额外的资金来缓冲损失,从而进一步挤压它们的利润。

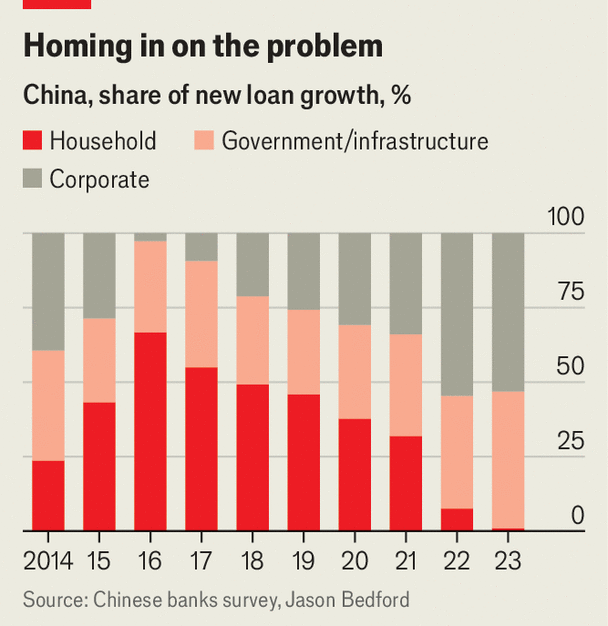

财产问题是给银行带来压力的众多问题之一。10年前,中国家庭疯狂贷款买房,这种抵押贷款占当年银行新增贷款的40%至50%,2016年的顶峰甚至达到65%。当时,公司和国有实体各占新借款的25%左右。

但2017年开始,情况发生了巨大变化。家庭新增借款在银行新增贷款中的占比开始持续下降,在新冠疫情期间下降速度加速,尽管2021年12月开始央行持续降准、降息、降首付,但家庭资产负债表依然处于衰退之中,无法恢复。

2023年,家庭部门占当年银行新增贷款的比重已经下降到22%,2024年继续下降到15%,2025年1月份,银行新增贷款50913亿元,家庭部门仅新增4438亿元,占比继续下降到8.7%。

家庭部门信贷需求的消失令人担忧,企业借款金额不断增加却并不能对冲这种担忧。因为企业贷款增加并非利润增长,生意火爆,而是国有企业的角色使然。国有企业在固定资产投资中承担着越来越大的责任,尽管固定资产投资的收益率越来越低,无效投资和投资浪费的现象日趋严重,固定资产投资中的违约风险也越来越大,但它们仍受益于国家实施的低利率。

2024年,全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.3%,利润总额同比增长仅0.4%。而全国规模以上工业企业实现利润总额74311亿元,比上年下降3.3%。

与此同时,随着房价下跌,人们对房地产投资的热情降低。投资渠道和投资范围受限的超发货币,很大一部分涌向银行存款,导致银行业利息支付激增。

既希望家庭部门增加贷款推动消费,又要防止银行贷款因房价急剧下跌而可能突发的危机,左右权衡难以两全导致化解房地产危机的周期可能特别长,这便是债券收益率持续下行的内在逻辑。

三、面对金融体系正面临的史无前例的压力和拓宽投资渠道、疏导流动性泛滥的市场需求,央行如何抉择?

事实证明,这种趋势是不可持续的。央行去年被迫下调存款利率,预计很快还会再次下调。因此,国有银行的五年期定期存款利率现在已经下降到1.6%,而五年前超过4%。净息差,即银行的贷款和存款支付之间的差额,仍然在急剧下降。从2021年四季度的2.08%,2022年四季度的1.91%,2023年四季度的1.69%,持续下降至2024年第四季度的1.52%。净息差持续收窄危及银行盈利能力。2024年四季度末,商业银行平均资产利润率从2021年的0.79%下滑到0.63%,这属于较为危险的低水平。

由于几乎没有其他安全资产可供投资,面临压力的银行以及保险公司和基金经理纷纷涌入国债和地方债市场,这压低了收益率。由于我们的金融体系不会开放,不允许资金流出,因此收益率几乎肯定会保持低位。

也有不少人建议,希望国家通过直接购买股票和积极刺激经济来提高股市估值,使各行各业的投资者能够重返股市,从而减轻债券市场的压力。然而,即使发生这种情况,影响也可能很轻微。2024 年,企业盈利连续第三年下降,跌幅超过了疫情中的2022 年。此外,如果国家真的以某种方式设法制造了繁荣,那么估值与公司基本面之间不断扩大的差距,也只会为随后的崩盘奠定基础。

另一种解决方案可能是增加国债地方债的供应。实际上已经朝着这个方向迈出了重要一步:2024年12月的发行量创下历史新高,达到1.8万亿元人民币,同比增长88%。2025年1月新增债券6933亿元,同比增长1.35倍。这些借款大部分是允许地方为其隐性债务再融资的计划的一部分。但要刺激消费,推动经济复苏,任何进一步的债务增加,都必须与增加国家支出或减税的愿望齐头并进。而这种以置换旧债为主的债务增长,显然无法做到这一点。

放松资本管制应该是减轻债券市场压力的可靠方法,尤其是投资者对海外投资的需求非常高。然而,经济前景越低迷,做到这一点就越困难。最重要的是,决策者们不愿意看到资本外逃情况发生。这就是为什么无论债券收益率下降到多低,央行实际上更有可能收紧而不是放松控制的主要原因。

【作者:徐三郎】交易股票的平台

下一篇:没有了